陶磁素材からの表現

- 公開日: 2019-05-13

- 変更日: 2020-09-25

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:509

(研究の背景および目的)

工芸とは、技と美を持つ芸術です。人は、生活の中で生きるために技を得、そこに美意識を持ち、そのものの価値を見出してきました。現代では、工芸という領域が幅広い分野で展開されてきており、その意義が問われる時代になってきていると感じます。「なぜ土でつくるのか」「なぜ土で表現するのか」土という素材をみつめ、土が持つ美しさをどのように引き出せるのか、そしてそれをどのように表現へ繋げていけるかを追求しています。

(主な内容)

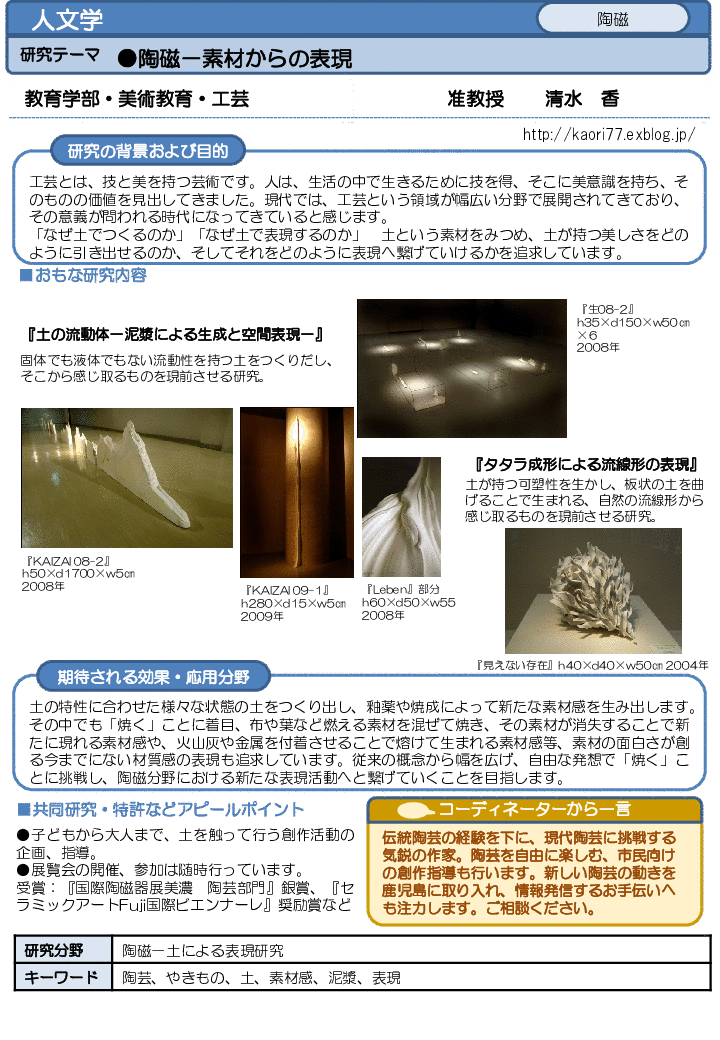

『土の流動体泥漿による生成と空間表現』固体でも液体でもない流動性を持つ土をつくりだし、そこから感じ取るものを現前させる研究。『生08-2』h35×d150×w50cm×62008年『KAIZAI08-2』h50×d1700×w5cm2008年『タタラ成形による流線形の表現』土が持つ可塑性を生かし、板状の土を曲げることで生まれる、自然の流線形から感じ取るものを現前させる研究。『KAIZAI09-1』h280×d15×w5cm2009年『Leben』部分h60×d50×w552008年

(期待される効果・応用分野)

『見えない存在』h40×d40×w50cm2004年土の特性に合わせた様々な状態の土をつくり出し、釉薬や焼成によって新たな素材感を生み出します。その中でも「焼く」ことに着目、布や葉など燃える素材を混ぜて焼き、その素材が消失することで新たに現れる素材感や、火山灰や金属を付着させることで熔けて生まれる素材感等、素材の面白さが創る今までにない材質感の表現も追求しています。従来の概念から幅を広げ、自由な発想で「焼く」ことに挑戦し、陶磁分野における新たな表現活動へと繋げていくことを目指します。

(共同研究・特許などアピールポイント)

●子どもから大人まで、土を触って行う創作活動の企画、指導。●展覧会の開催、参加は随時行っています。受賞:『国際陶磁器展美濃陶芸部門』銀賞、『セラミックアートFuji国際ビエンナーレ』奨励賞など

(コーディネータから一言)

伝統陶芸の経験を下に、現代陶芸に挑戦する気鋭の作家。陶芸を自由に楽しむ、市民向けの創作指導も行います。新しい陶芸の動きを鹿児島に取り入れ、情報発信するお手伝いへも注力します。ご相談ください。

(研究分野)

陶磁-土による表現研究

(キーワード)

陶磁 陶芸 やきもの 土 素材感 泥漿 表現

(ご注意)

◯ コメントは公開されます。秘密情報の取り扱いには十分お気をつけください。◯ 非公開で投稿者と連絡を取るには、右の[個別メッセージ]機能を利用して下さい。

個別メッセージ

ニーズ・シーズ投稿者と個別のメッセージ交換を行えます。

関連するニーズ・シーズ

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:14

酸化ストレス制御による口腔粘膜炎の予防・進行抑制

シーズ(得意な技術・サービス等) 2024-07-22【研究の背景および目的】 癌の治療のための手段の一つとして,化学放射線療法を行うことが増えてきています。しかしその副作用として口内粘膜炎(口内炎)が発症し,患者の摂食・嚥下を困難にすることが問題となっています。近年,化学放射線療法時に発生する口腔粘膜炎に酸化ストレスと炎症が関与していることが分かってきました。本研究では,抗酸化物質の投与によって酸化ストレスと炎症を制御することで,副作用として発症する口腔粘膜炎の予防,進行抑制および治癒の促進を目指すことを目的としています。 【おもな研究内容】 正...

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:12

薬剤耐性菌や新型コロナウイルス感染症の感染対策

シーズ(得意な技術・サービス等) 2024-07-22【研究の背景および目的】 薬剤耐性菌や新型コロナウイルス感染症等新興感染症が社会的問題となっています。特に医療機関や介護福祉施設での感染症発生は感染者の健康や施設の運営に大きなダメージとなるため、感染拡大を防ぐうえで医療機関や施設内での感染対策の確立は重要な課題です。感染対策確立のためには、集団発生事例における疫学評価を行い拡大要因を評価する必要があり、我々は専門的に解析を行い、感染対策の確立のための研究を進めています。 【おもな研究内容】 •MRSAの感染対策について、主に整形外科領域の手術部...

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:15

五感を活用した小児の自己注射手技獲得プログラムの開発

シーズ(得意な技術・サービス等) 2024-07-22【研究の背景および目的】 血友病は凝固因子の不足で出血が止まりにくい遺伝性疾患です。凝固因子を補充する定期補充療法により、関節内出血が減り運動制限などもほとんどなくなりました。しかし定期補充療法には週1−3回の静脈内注射が必要です。親や本人による自己注射が認められていますが、小児では血管確保等が難しいため、注射のための受診、旅行先などでの出血時の対応等が大きな負担になっています。そこで低年齢から自己注射指導を行い、静脈注射手技を獲得するためのプログラムの構築を行っています。 【おもな研究内容】 ...

産学・地域マッチング サイト/鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター

産学・地域マッチング サイト/鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター