農地の草刈りにヤギとガチョウを最大限活用する

- 公開日: 2019-05-13

- 変更日: 2020-09-26

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:1060

(研究の背景および目的)

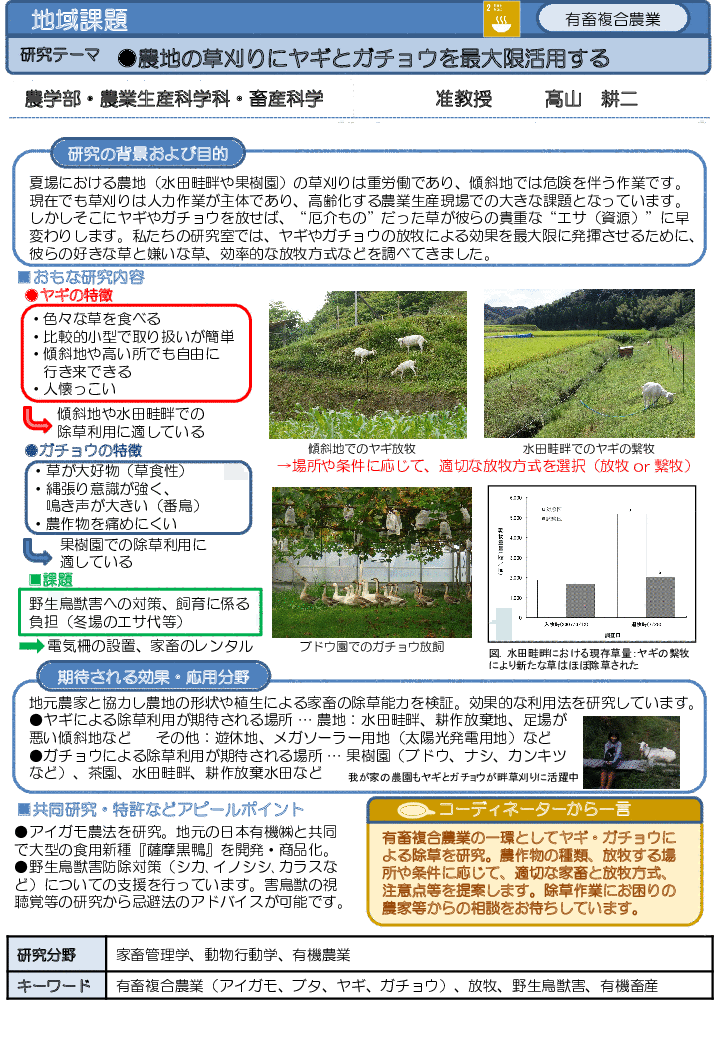

夏場における農地(水田畦畔や果樹園)の草刈りは重労働であり、傾斜地では危険を伴う作業です。現在でも草刈りは人力作業が主体であり、高齢化する農業生産現場での大きな課題となっています。しかしそこにヤギやガチョウを放せば、“厄介もの”だった草が彼らの貴重な“エサ(資源)”に早変わりします。私たちの研究室では、ヤギやガチョウの放牧による効果を最大限に発揮させるために、彼らの好きな草と嫌いな草、効率的な放牧方式などを調べてきました。

(主な内容)

・色々な草を食べる ・比較的小型で取り扱いが簡単 ・傾斜地や高い所でも自由に 行き来できる ・人懐っこい傾斜地や水田畦畔での除草利用に適している ・草が大好物(草食性) ・縄張り意識が強く、 鳴き声が大きい(番鳥) ・農作物を痛めにくい果樹園での除草利用に適している野生鳥獣害への対策、飼育に係る負担(冬場のエサ代等)電気柵の設置、家畜のレンタル

(期待される効果・応用分野)

地元農家と協力し農地の形状や植生による家畜の除草能力を検証。効果的な利用法を研究しています。●ヤギによる除草利用が期待される場所 … 農地:水田畦畔、耕作放棄地、足場が悪い傾斜地など その他:遊休地、メガソーラー用地(太陽光発電用地)など●ガチョウによる除草利用が期待される場所… 果樹園(ブドウ、ナシ、カンキツなど)、茶園、水田畦畔、耕作放棄水田など

(共同研究・特許などアピールポイント)

●アイガモ農法を研究。地元の日本有機㈱と共同で大型の食用新種『薩摩黒鴨』を開発・商品化。●野生鳥獣害防除対策(シカ、イノシシ、カラスなど)についての支援を行っています。害鳥獣の視聴覚等の研究から忌避法のアドバイスが可能です。

(コーディネータから一言)

有畜複合農業の一環としてヤギ・ガチョウによる除草を研究。農作物の種類、放牧する場所や条件に応じて、適切な家畜と放牧方式、注意点等を提案します。除草作業にお困りの農家等からの相談をお待ちしています。

(研究分野)

家畜管理学 動物行動学 有機農業

(キーワード)

有畜複合農業 有畜複合農業(アイガモ ブタ ヤギ ガチョウ) 放牧 野生鳥獣害 有機畜産

(ご注意)

◯ コメントは公開されます。秘密情報の取り扱いには十分お気をつけください。◯ 非公開で投稿者と連絡を取るには、右の[個別メッセージ]機能を利用して下さい。

個別メッセージ

ニーズ・シーズ投稿者と個別のメッセージ交換を行えます。

関連するニーズ・シーズ

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:819

市民と恊働した海岸漂着ごみ等の実態把握手法の開発

シーズ(得意な技術・サービス等) 2019-05-13(研究の背景および目的) 平成21年7月、海岸漂着物等処理推進法が成立しました。海洋ごみ問題は、国際的な環境問題として近年話題になっていますが、全国的に見るとその多くは国内起源であり、海の流れに乗って国内間または海外へと地域を越えて被害を与えています。海洋ごみの発生抑制には、発生者の一人でもある私たちが、この問題に気付くことが必要です。本研究では、NGOと協力して市民参加型の海岸漂着ごみ等の実態把握手法を開発し、市民と共に調査活動を展開しています。 (主な内容) ●国際海岸クリーンアップ(Int...

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:1

- 閲覧数:1521

微生物による環境改善および食品・バイオマスへの有効利用

シーズ(得意な技術・サービス等) 2019-05-13(研究の背景および目的) 微生物には分解者と生産者という2つの能力があります。分解者の能力を用い、重油汚染の環境レメディエーション*、バイオディーゼル燃料の副産物処理および赤潮駆除への有効利用を図っています。生産者としては健全な魚介類を生育するためのプロバイオティクス(善玉菌)の開発、タンパク資源としての有用藻類およびバイオディーゼル燃料を生成する有用微生物の検索を行っています。分解者と生産者を同時に兼ねる光合成細菌による、排水処理と有用物質生産に関する研究も進行中です。 (主な内容) *レメデ...

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:569

認知症の介護予防に関するリハプログラムの開発

シーズ(得意な技術・サービス等) 2019-05-13(研究の背景および目的) 高齢者の5人に1人が認知症を発症する時代です。「仕事にミスが多くなった」「同じことを何度も聴く」等が認知症の初期症状ですが,元気なうちから行っている運動や興味ある活動、日課(家事や庭仕事など)や対人交流等を続けていくことで、認知症の発症リスクは軽減されることが分かってきました。本研究では介護予防事業などで活用できる,運動と認知刺激を組み合わせた「拮抗体操」や関心ある活動の習慣化を図ることで認知症の進行を予防するプログラムを開発していきます。 (主な内容) 高齢者に対して...

産学・地域マッチング サイト/鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター

産学・地域マッチング サイト/鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター