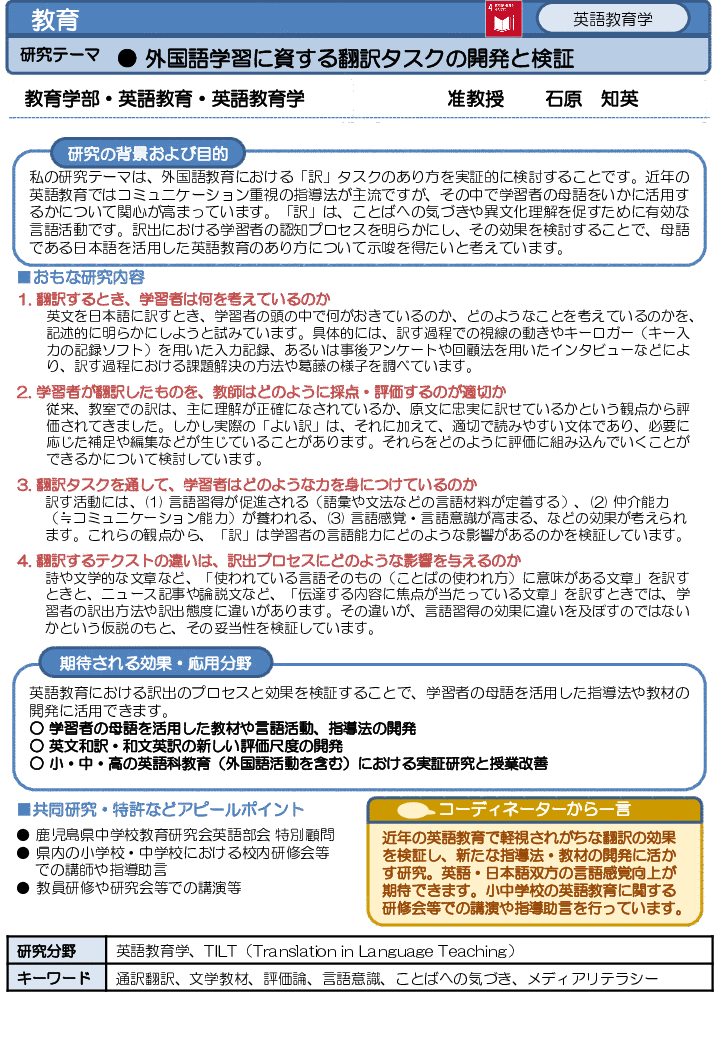

外国語学習に資する翻訳タスクの開発と検証

- 公開日: 2019-05-13

- 変更日: 2020-09-26

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:695

(研究の背景および目的)

私の研究テーマは、外国語教育における「訳」タスクのあり方を実証的に検討することです。近年の英語教育ではコミュニケーション重視の指導法が主流ですが、その中で学習者の母語をいかに活用するかについて関心が高まっています。「訳」は、ことばへの気づきや異文化理解を促すために有効な言語活動です。訳出における学習者の認知プロセスを明らかにし、その効果を検討することで、母語である日本語を活用した英語教育のあり方について示唆を得たいと考えています。

(主な内容)

1. 翻訳するとき、学習者は何を考えているのか

英文を日本語に訳すとき、学習者の頭の中で何がおきているのか、どのようなことを考えているのかを、記述的に明らかにしようと試みています。具体的には、訳す過程での視線の動きやキーロガー(キー入力の記録ソフト)を用いた入力記録、あるいは事後アンケートや回顧法を用いたインタビューなどにより、訳す過程における課題解決の方法や葛藤の様子を調べています。

2. 学習者が翻訳したものを、教師はどのように採点・評価するのが適切か

従来、教室での訳は、主に理解が正確になされているか、原文に忠実に訳せているかという観点から評価されてきました。しかし実際の「よい訳」は、それに加えて、適切で読みやすい文体であり、必要に応じた補足や編集などが生じていることがあります。それらをどのように評価に組み込んでいくことができるかについて検討しています。

3. 翻訳タスクを通して、学習者はどのような力を身につけているのか

訳す活動には、(1) 言語習得が促進される(語彙や文法などの言語材料が定着する)、(2) 仲介能力(≒コミュニケーション能力)が養われる、(3) 言語感覚・言語意識が高まる、などの効果が考えられます。これらの観点から、「訳」は学習者の言語能力にどのような影響があるのかを検証しています。

4. 翻訳するテクストの違いは、訳出プロセスにどのような影響を与えるのか

詩や文学的な文章など、「使われている言語そのもの(ことばの使われ方)に意味がある文章」を訳すときと、ニュース記事や論説文など、「伝達する内容に焦点が当たっている文章」を訳すときでは、学習者の訳出方法や訳出態度に違いがあります。その違いが、言語習得の効果に違いを及ぼすのではないかという仮説のもと、その妥当性を検証しています。

(期待される効果・応用分野)

英語教育における訳出のプロセスと効果を検証することで、学習者の母語を活用した指導法や教材の開発に活用できます。

○ 学習者の母語を活用した教材や言語活動、指導法の開発

○ 英文和訳・和文英訳の新しい評価尺度の開発

○ 小・中・高の英語科教育(外国語活動を含む)における実証研究と授業改善

(共同研究・特許などアピールポイント)

● 鹿児島県中学校教育研究会英語部会 特別顧問

● 県内の小学校・中学校における校内研修会等での講師や指導助言

● 教員研修や研究会等での講演等

(コーディネータから一言)

近年の英語教育で軽視されがちな翻訳の効果を検証し、新たな指導法・教材の開発に活かす研究。英語・日本語双方の言語感覚向上が期待できます。小中学校の英語教育に関する研修会等での講演や指導助言を行っています。

(研究分野)

英語教育学、TILT(Translation in Language Teaching)

(キーワード)

通訳翻訳、文学教材、評価論、言語意識、ことばへの気づき、メディアリテラシー

(ご注意)

◯ コメントは公開されます。秘密情報の取り扱いには十分お気をつけください。◯ 非公開で投稿者と連絡を取るには、右の[個別メッセージ]機能を利用して下さい。

個別メッセージ

ニーズ・シーズ投稿者と個別のメッセージ交換を行えます。

関連するニーズ・シーズ

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:820

市民と恊働した海岸漂着ごみ等の実態把握手法の開発

シーズ(得意な技術・サービス等) 2019-05-13(研究の背景および目的) 平成21年7月、海岸漂着物等処理推進法が成立しました。海洋ごみ問題は、国際的な環境問題として近年話題になっていますが、全国的に見るとその多くは国内起源であり、海の流れに乗って国内間または海外へと地域を越えて被害を与えています。海洋ごみの発生抑制には、発生者の一人でもある私たちが、この問題に気付くことが必要です。本研究では、NGOと協力して市民参加型の海岸漂着ごみ等の実態把握手法を開発し、市民と共に調査活動を展開しています。 (主な内容) ●国際海岸クリーンアップ(Int...

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:1

- 閲覧数:1522

微生物による環境改善および食品・バイオマスへの有効利用

シーズ(得意な技術・サービス等) 2019-05-13(研究の背景および目的) 微生物には分解者と生産者という2つの能力があります。分解者の能力を用い、重油汚染の環境レメディエーション*、バイオディーゼル燃料の副産物処理および赤潮駆除への有効利用を図っています。生産者としては健全な魚介類を生育するためのプロバイオティクス(善玉菌)の開発、タンパク資源としての有用藻類およびバイオディーゼル燃料を生成する有用微生物の検索を行っています。分解者と生産者を同時に兼ねる光合成細菌による、排水処理と有用物質生産に関する研究も進行中です。 (主な内容) *レメデ...

-

- 投稿者:鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学地域連携ユニット

- お気に入り件数:0

- 閲覧数:857

「覚える」「思い出す」~記憶力をUPさせる乳酸の効果

シーズ(得意な技術・サービス等) 2019-05-13(研究の背景および目的) 「乳酸」にはどの様なイメージがあるでしょうか? 激しく運動したときに筋肉に蓄積する「疲労物質」としての認識が強いのではないかと思います。現在ではこの認識は誤りであると判明しています。実は,乳酸は筋肉の活動を助けるエネルギーとして働くのです。筋肉と同様に,脳においても乳酸は神経細胞のエネルギーとして働き,何かを覚えることや,思い出すことを助ける可能性が示唆されています。私たちは脳内で乳酸がどの様に作られ,作用するのかを解明する研究を行っています。 (主な内容) 記憶を司る...

産学・地域マッチング サイト/鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター

産学・地域マッチング サイト/鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター